2022.3.27

【第12世代Intel CPU】

久々にIntelの上位CPUでPCを組んだ。第12世代のCore i7-12700である。第3世代のCore i7-3770K以来なので、9年ぶりか。

約18Kの比較的安価なWi-Fi6子機機能のあるB660マザーボードを採用した。RAMはDDR5ではなく、DDR4となる。CドライブはSAMSUNのNVME、500GB、PCIEgen3である。マザーボード自体はPCIEgen4にも対応している。グラフィックボードは高値なので、CPU内蔵グラフィックとした。

【爆熱】

CPU付属のリテールクーラーでなんとかなると(音はうるさいかも知れないが)思った。過去のIntelCPUは細かいことはともかくとして、リテールクーラーで用が足りていたように記憶していた。

ところが、組み上げてwindows10をインストール、windows11に問題なくアップデートを完了して、TMPGencでMPEGファイルからH264のMP4にエンコードするとCPUの温度が簡単に100℃を超えてしまった。第12世代CPUは爆熱であるらしい。クーラーがAMDのリテールクーラーに比べて貧弱な気もする。それから、Intelのリテールクーラーは取り付けに苦労する。ピンを押すのに指の力が要るし、ちゃんとはまったかどうかが判然としない。

ともあれ、100℃で放置はできないので、ラジエターサイズが240mmの簡易水冷を入れることにしたが、10年近く昔のミドルタワーケースでは取り付けに無理があることが判明したので200W対応の空冷サイドフロークーラーに変更。130mmファン搭載のやや大型のものである。

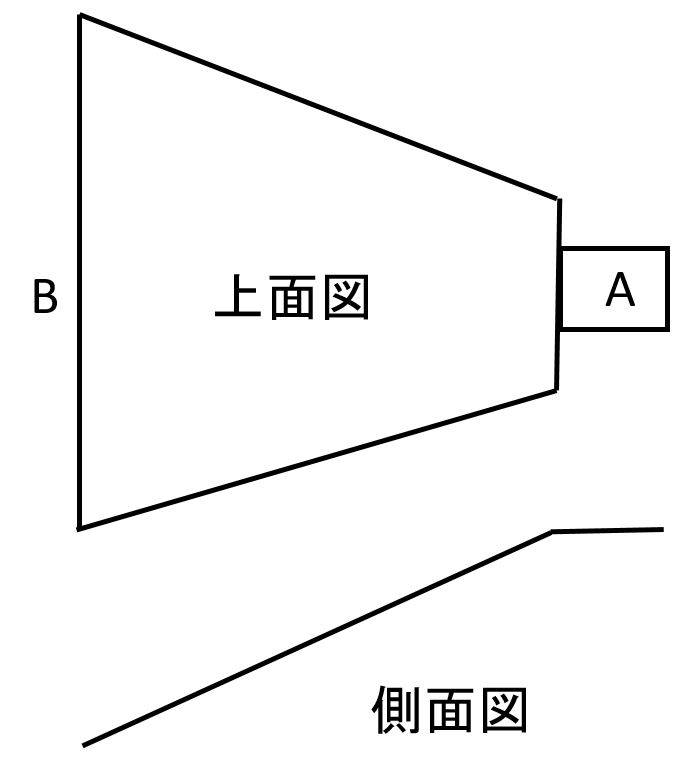

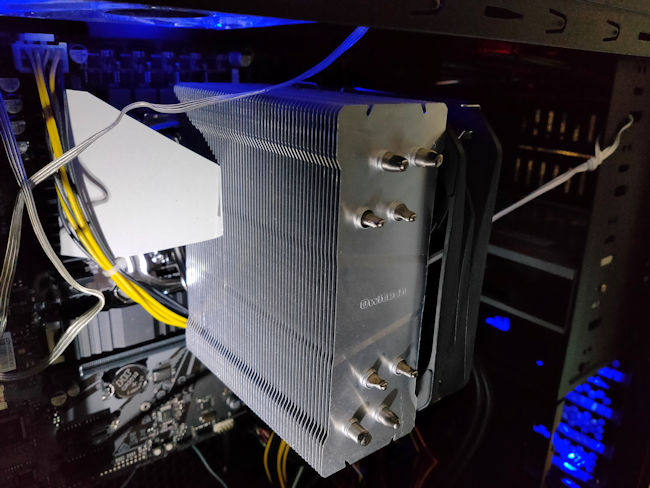

気流偏向板

ボール紙を左図のように切り、Aの左端を少し折り曲げてCPUクーラーのアルミヒートシンクの板の間に挿入する。Aの部分は厚みを調整してズリ落ちないようにする。

辺BのあたりはVRMヒートシンクの上に屋根のようにかかるようにし、落ちないようにパワー用のコードで押さえる。(下写真)

ちょっと不格好であるが、上の写真のようにCPUクーラーの風の一部がVRMヒートシンクに当たるようにする。

全然お金をかけていないが効果はてきめんであった。

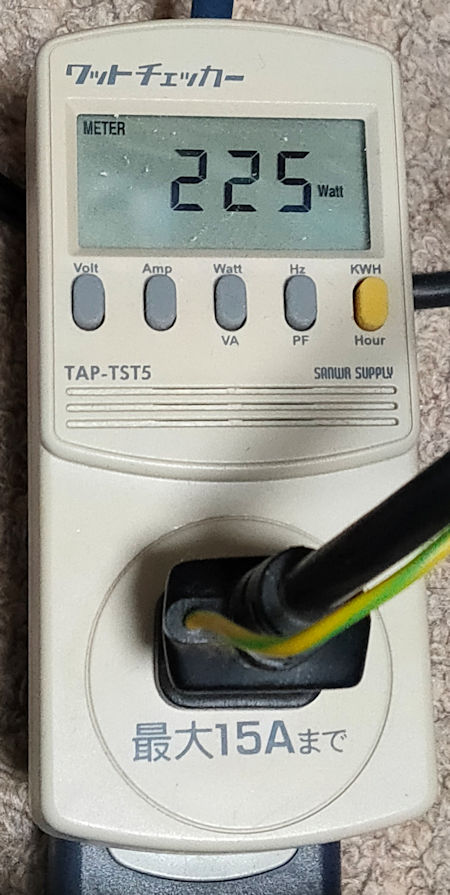

エンコード時のCPUの温度は80℃以下、VRMの温度も88℃と、実用に耐える温度となった。この時のPC全体の消費電力は225W前後。

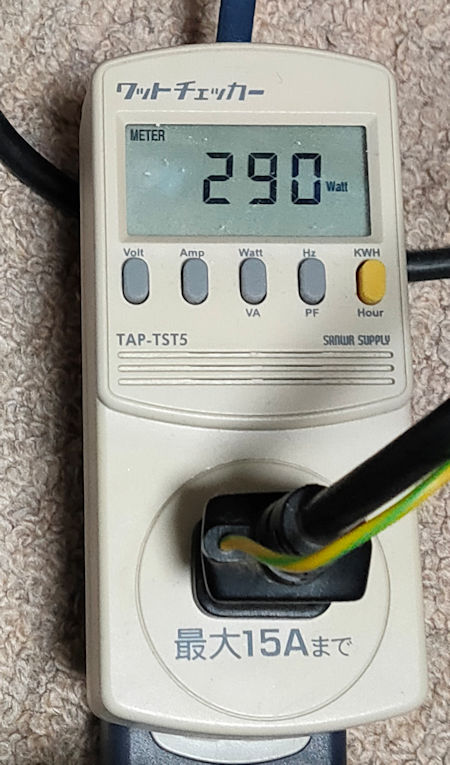

エンコードの性能についてはCPUにまだ余力がありそうなので、エンコードを同時に2本走らせてみたところ、PC全体の消費電力は290Wほどになった。この時はさすがにCPUの温度は80℃を超え、VRMに至っては100℃超えとなる。無負荷時のPCの消費電力は35W程度であるのでこの時のVRMとCPUで消費される電力(発熱量)は250Wを超えていると推定できる。

エンコードを1本に制限すると夏でも安全な温度になりそうなので、欲張らないことにする。

【動画エンコード】

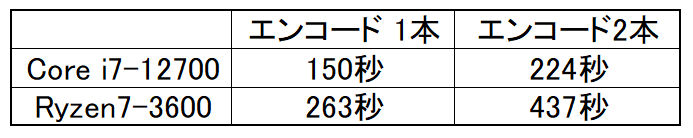

720*480のmpgファイル25分をTMPGencの2パスでMP4にエンコードする場合は以下の表のようになり、2本同時エンコードは激速である。

Ryzen7も最新の5800あたりだともう少し速いと思われるが、6コア12スレッドの3600だとこんなものだろう。

Core i7-12700ではTMPGenc動作時に最初の頃は前処理がとても遅かったが、数回エンコードしたあと、急に速くなり、前処理とエンコードの時間がほぼ同じとなった。第12世代から導入された2種類のコアの振り分けを行うソフトの関係と思われる。

エンコード2本時電力

エンコード1本時電力

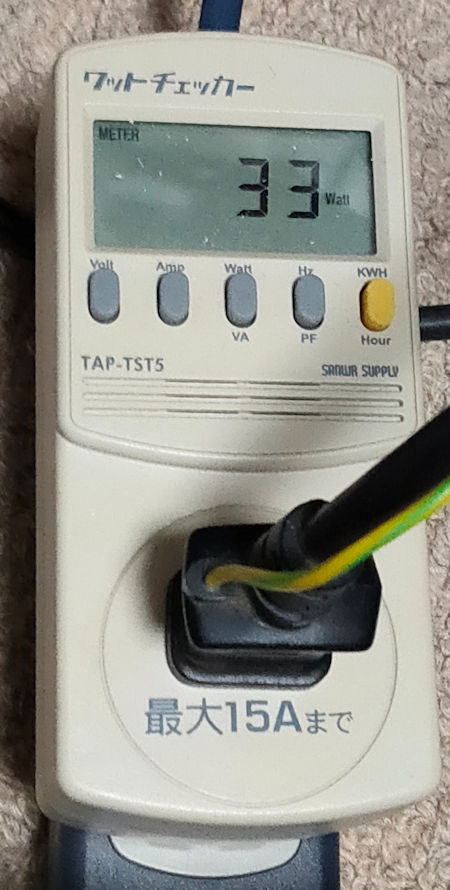

無負荷時電力

エンコード2本実行時の温度等(最大値を見る)

【全体的印象】

動画エンコードは激速だが、消費電力がものすごい。エンコード以外の動作も機敏に感じる。Ryzen7-5000シリーズは試していないが、第12世代はコスパも含めてなかなかよいのではないか。このマザーボードについてはWi-Fi6子機の機能も搭載しており、十分に速い。

エンコードしてみるとCPU温度は80℃ぐらいでおさまるが、マザーボード上の電源部:VRMの温度が瞬時に100℃を超えてしまう。VRMはCPUよりは高温に耐えるとは思うが、周りの部品や基板自体への影響も考えるとこれも放置はできない。

マザーボードのVRMをあらためて眺めてみると、ヒートシンクが小さい気がする。下の写真の左から1/4ぐらいのところにある縦長のヒートシンクがそれである。また、サイドフローのクーラーではここに十分な風が当たらない。結果、負荷が重いと高温になる。

【VRM対策】

どうしたものかと色々検討してみたところ、CPUクーラーの風の一部をVRMのヒートシンクに当てるのが効果的という結論を得た。

エンコード1本実行時の温度等(最大値を見る)

M/B付属のWi-Fi6子機アンテナ